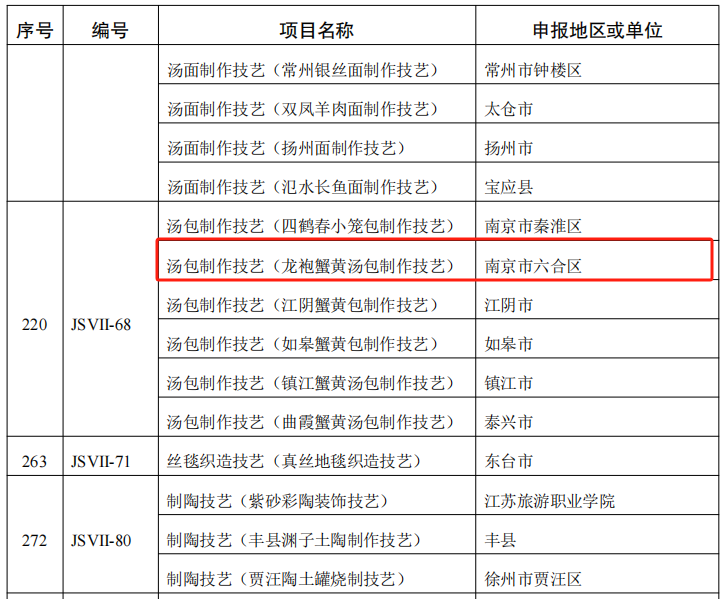

喜讯!龙袍蟹黄汤包制作技艺入选省级非遗!

video

《非遗有新人龙袍篇》龙袍蟹黄汤包片段

喜讯!

龙袍蟹黄汤包制作技艺入选

传统技艺类

第五批江苏省省级非物质文化遗产代表性项目名录

video

历史:百年底蕴的制作技艺

龙袍蟹黄汤包是南京的传统美食,距今已有260多年历史,据《清稗类钞》记载,乾隆十六年南巡时途径龙袍品尝蟹黄汤包,从此,蟹黄汤包成为江南名包,民间称之为“乾隆汤包”。清末时期划子口街道的陶戟师傅继承“乾隆汤包”传统技艺并对包馅进行加工更名为“蟹黄汤包”后经营,深受食客的喜爱。此后,蟹黄汤包经秦友发、易春炳、沈老二、周玉春等几位传承人传承并发展至今。

龙袍蟹黄汤包馅为蟹黄、蟹肉和新鲜猪肉,汤由蟹黄油和猪皮汤熬制而成,制作技艺多达33道。于用料、制蟹油、做馅、皮汤、和面、擀皮、捏包、火蒸等工序均有严格要求。光剔蟹黄蟹肉,就有近十道工序,螃蟹还必须为2两以上的绒螯蟹母蟹。最后制成的汤包,包身通体透明,可清晰看见包内的卤汁,四溢的香气令人垂涎三尺。值得一提的是每一只蟹黄汤包都有33道褶,代表制作汤包的33道工序。吃龙袍蟹黄汤包还有一句口诀:轻轻提,慢慢移,先开窗,后喝汤,最后一扫光。

传承:代代相传的匠人初心

改革开放以来,龙袍蟹黄汤包越做越好,经营规模越来越大,以百年老店“老鸿园”为首,“六八酒家”、“长江大酒店”、“龙袍饭店”、“龙袍人家”等多家餐馆应运而生,使龙袍蟹黄汤包快速健康发展,保证了制作蟹黄汤包的传统技艺得以长期传承下去。2004年,在市餐饮商会的关心支持下,龙袍成立了由24家汤包店组成的“南京餐饮商会龙袍蟹黄汤包分会”。他们熟练掌握蟹黄汤包的核心制作技艺,并经过16年技艺的不断完善,将这项非遗技艺继续创新传承下去,为培养后继人才献策献力,在龙袍蟹黄汤包协会以及南京餐饮协会都具有很大影响力。2008年1月,龙袍蟹黄汤包制作技艺被列入南京市非物质文化遗产代表性项目名录。祖先的智慧、传承的决心、食客的领悟,美味的每一个瞬间,无不体现出美味用心制造,技艺代代相传。

创新:传统非遗的新式表达

经过数代人的传承,如今龙袍人仍在汤包的原材料、制作技艺以及推广出口等各个环节细细打磨,精益求精。桌上出现的辣味汤包、素馅汤包、“蟹黄宴”菜品等一系列汤包新品牌,使龙袍以蟹黄汤包为主的美食形成一个系列,将这项非遗技艺中所包含的精神价值和文化内涵转化为更多传承与创新的新思维。

作为六合一张重要的美食文化名片,龙袍已成功举办了23届龙袍蟹黄汤包美食文化旅游节,以重大节庆宣传活动为载体,将“蟹黄汤包”与每年一届的汤包节等文旅节庆活动紧密结合,已逐步打造成为地方特色文化品牌。同时通过非遗进校园、传承人带徒计划等形式,不断提升蟹黄汤包品牌的影响力和创造力。2020年龙袍蟹黄汤包荣获“南京乡土地标菜”称号;在第二十一届汤包节开幕式上,龙袍蟹黄汤包成功创下“最多人同时在线做汤包”的吉尼斯世界纪录;第二十三届汤包节,龙袍蟹黄汤包更是登上全国“四季村晚”秋季龙袍示范展示舞台,实现传统文化与现代文明交相辉映,让非遗技艺焕发出强大生命力,绽放更加迷人的光彩。

近年来,龙袍街道坚持保护和开发并重、传承与创新并举,扎实做好全街非物质文化遗产代表性项目的保护、传承和合理利用工作,截止目前共有非遗代表性项目省级1项;市级2项,分别为东沟老鹅制作技艺和骨牌灯传统舞蹈;区级1项为叶氏中医针灸;共有非遗项目代表性传承人市级4人、区级3人。下一步,龙袍街道将持续传承和弘扬优秀传统文化,积极探索实践非遗保护与文旅融合新路径,不断为非遗注入新活力!

江畔明珠,秀美龙袍,无论是代代相传的非遗项目,还是历经岁月的非遗美食,亦或是匠心独具的非遗技艺,都浓缩了一群人的历史传承和一座城的风土人情。欢迎大家来龙袍赏美景,品美食,寻非遗!