太空归来!朱杨柱首次亮相,他这样说……

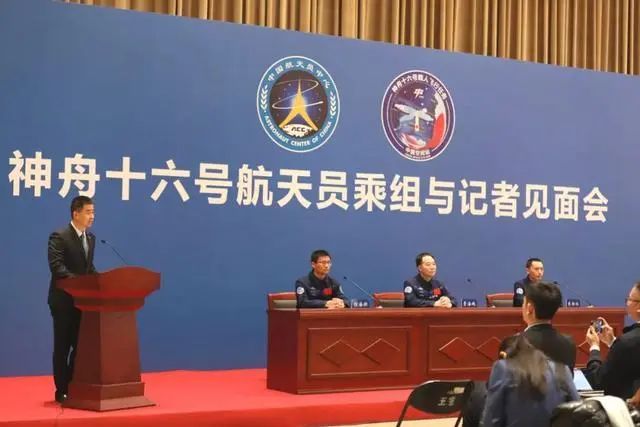

1月19日下午,中国航天员科研训练中心在北京航天城举行神舟十六号航天员乘组与记者见面会,景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从太空返回80天后首次正式公开亮相。

见面会上,徐州老乡朱杨柱分享了自己“太空出差”的情况和感悟,一起了解一下。

见面会上航天员大队大队长陈冬介绍,在中国航天员科研训练中心科研保障团队精心守护和照料下,神舟十六号乘组身心状态良好,体重稳定在飞行前水平,肌肉力量、耐力和运动心肺功能基本恢复到飞行前水平。

神舟十六号乘组被很多人称为“博士乘组”,3名航天员在轨驻留154天期间进行了1次出舱活动和中国空间站第4次太空授课活动,配合完成空间站多次货物出舱任务,为空间站任务常态化实施奠定了基础。他们还开展了大量实验与研究,在空间生命科学与人体研究、微重力物理和空间新技术等领域取得重要进展,迈出了载人航天工程从建设向应用、从投入向产出转变的重要一步。

神舟十六号乘组。图片来源:载人航天工程办公室

此次任务能取得如此丰硕的成果,这与三名航天员忘我的工作状态密不可分。“有一次朱杨柱、桂海潮忙于整理物资,我在做好晚饭后从5点半等到了9点40分,饭凉了热、热了又凉,他们嘴里喊着‘马上来’却迟迟不见动静。直到我发出‘必须停下来’的命令时,他们才停下工作来吃饭。看到他们满头大汗,眼球上布满血丝,新手套上已经磨出了洞。我的鼻子一酸,眼泪在眼眶中打转。”景海鹏回忆称。

神舟十六号航天员乘组指令长景海鹏 拍摄:张文军

朱杨柱作为我国首位进驻空间站的航天飞行工程师,在此次任务中主要负责空间站的维护维修。在接受《环球时报》记者提问时,朱杨柱分享了自己首次逐梦天空的独特体验。朱杨柱表示,当自己进入到我们中国人自己的空间站时,有一个特别深刻的体会,就是英雄何以成为英雄?“我们的民族崇尚英雄,人人都渴望成为英雄,但是说实在的,英雄绝非轻轻松松、随随便便就能当的。”朱杨柱称。

神舟十六号航天员乘组航天员朱杨柱 拍摄:张文军

令他印象深刻的是入轨初期,身体适应失重的过程。朱杨柱回忆称,这个过程会让人特别不适,尤其是对他这样没有飞天经验的“新手”而言。面对长期远离地面的在轨飞行,还要面临各种各样的难题,自己如何能做到始终如一,开心生活,高效工作,朱杨柱认为这与他身边英雄精神力量的感召是绝对分不开的。

“我从心底里特别敬佩我们的指令长(景海鹏),我们深深地被他的精神所感动,从年龄上来说,他可以算作我们的父辈,但他仍然能够不畏艰难险阻,时刻保持冲锋在线的状态,身心状态甚至远超我们年轻同志,我想这是使命的召唤,是责任的激励,这更是一种英雄的情怀。其实这种情怀也是我们所有航天员为之奋斗而无怨无悔的。我想到了我们航天员大队公寓门口矗立的‘祖国利益高于一切’这8个大字,只要祖国有需要,我们随时准备为党和人民牺牲一切,这是我们执着坚守的一种英雄的精神。”朱杨柱称。

通过这一次飞天经历,朱杨柱也更加笃定了为中国载人航天事业奋斗终身的信念。谈及未来的愿景,朱杨柱表示,将尽快将状态调整到最佳水平,争取早日重返中国空间站工作,为中国航天事业再立新功。

作为中国空间站首位载荷专家,能在太空中做科研,桂海潮感到特别幸运、开心和自豪。“做科研的实验机柜、诸多的舱外实验装置都是国际先进水平的空间科学实验平台,这代表的是祖国航天事业取得的成就。”桂海潮激动地说。

神舟十六号航天员乘组航天员桂海潮 拍摄:张文军

这位“太空导师”返回地面后有何新目标和打算?是否会给学生们传授自己的太空经验?对此,桂海潮表示,作为一名高校教师,自己将会把在训练期间,在飞行任务期间的所学所思经历和经验融入到今后的科研工作当中,融入到课堂教学和学生指导当中。“特别是要把我感受、领悟到的载人航天精神传递给学生,努力培养更多‘航天报国,科技报国’的栋梁人才,我也会用教学和科研中的收获来拓展和提升自己执行飞行任务的能力,特别是从事空间科学实验方面的能力。”桂海潮称。

对于中国载人航天的未来,三名航天员都充满期待,其中,景海鹏表示,追梦没有休止符,奋进永远在路上。载人航天每一次任务的圆满成功,都是下一次飞行任务的开始。当前,工程全面进入空间站应用与发展新阶段。中国航天人一步一个脚印稳步前行,不断刷新中国高度、创造中国奇迹,“历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者,而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。”景海鹏称。

记者在见面会现场看到,完成飞行任务的他们每个人胸前的飞行荣誉标上比出征时都多了一颗“星”,为他们点赞。

(来源:新华财经 环球网 我们的太空)