且上书楼 | 小校经阁

【开栏语】

纪录片《且上书楼》共12集,每集30分钟,由江苏省委宣传部、省委网信办、省广电局指导,江苏省广播电视总台出品。本片立足网络传播,突破传统,以戏剧分幕、年轻化语态、更具网感的配音,创新叙事风格;应用AI数字人、水墨动画、三维建模等技术,创新视觉表达;通过多重视角,在现代语境下深入挖掘古籍文献保护的时代价值,展现中华优秀传统文化的强大生命力,生动诠释“文运同国运相牵,文脉同国脉相连”的精神内核。

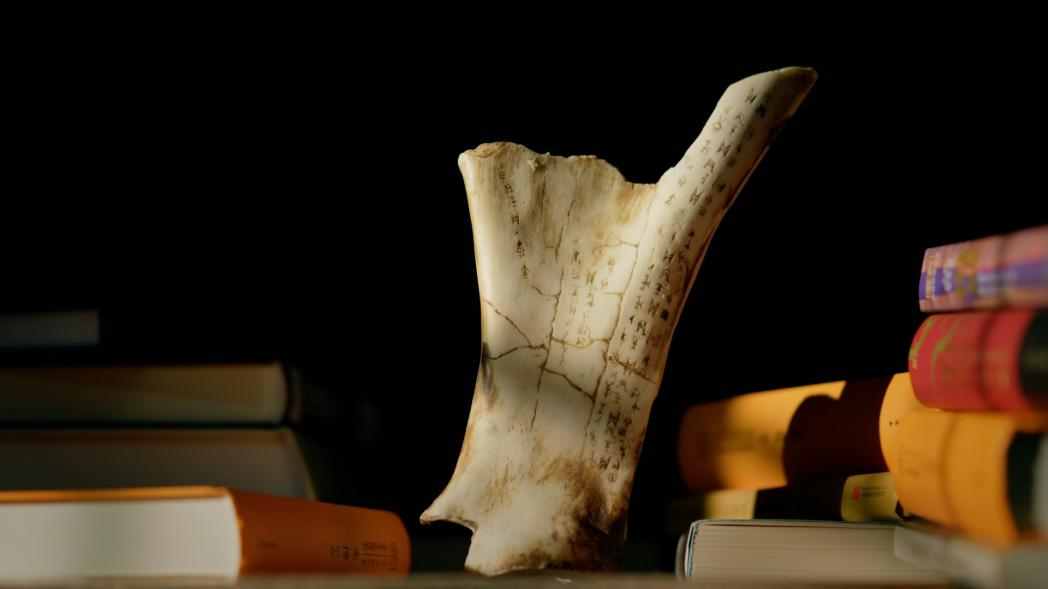

公元前17世纪,商朝人在龟甲、兽骨上刻下一笔一画,透过灼烧的裂痕,虔诚地向苍天祈问,于是,有了甲骨文;

公元1899年,药材“龙骨”上的奇异刻痕,引起了晚清官员王懿荣的注意,于是,沉睡三千多年过后,甲骨文被首次发现;

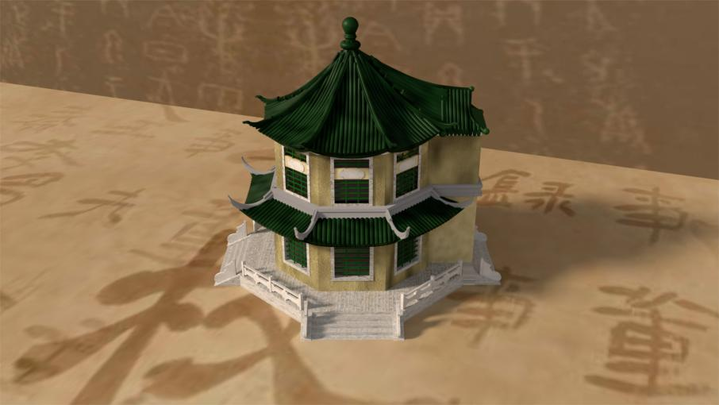

公元1933年,上海静安区,一座名为“小校经阁”的八角小楼悄然建起,不久后,28450片甲骨汇集于此;

公元2023年,中国国家图书馆展览中,来自小校经阁里的众多甲骨,向观众诉说着殷商王朝埋藏已久的隐秘世界。

一片震惊天下的甲骨,一名为爱痴狂的收藏家,一座历近百年的藏书楼……叩开时光之门,一段兜兜转转的收藏传奇从历史深处浮出水面。

第一幕

编号12789被误解的前半生

video

“细雨鱼儿出,微风燕子斜”,“细草微风岸,危樯独夜舟”。微风,一个如此常见又如此美好的词汇,一千二百多年前,杜甫偏爱的这缕清风,三千多年前的先民想必也喜欢之极,于是他们为这拂面不寒的南风,赋予了一个温柔的名字——微风。

这片编号12789的甲骨上,有着中国先民对于“风”的最早记载。“东方曰析,风曰协;南方曰因,风曰微;西方曰夷,风曰彝;北方曰宛,风曰伇”,透过深深浅浅的刻痕,依稀可见古人已经认识到随着季候的推移,风向有所变化,于是来自四个方向的风都有了自己的专属命名,编号12789也因此被称作“四方风”甲骨。

2023·中国国家图书馆 “四方风”甲骨

第二幕

解锁静安区的隐藏大佬

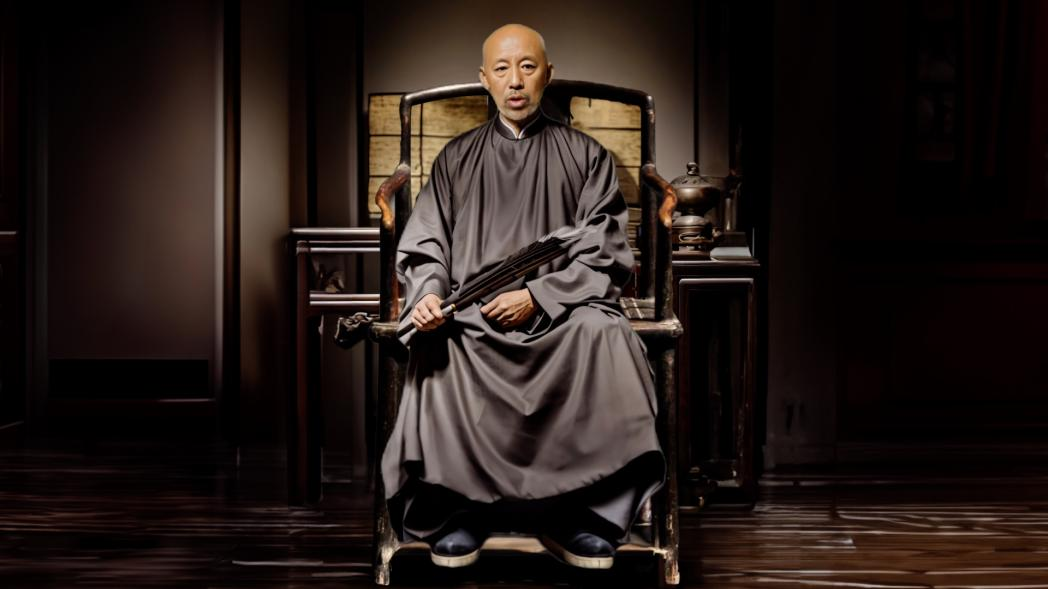

小校经阁楼主刘体智嫡孙 刘耋龄:

这个地方是我最怀念的地方,我五岁的时候就住到我祖父这个地方。

对90岁的刘耋龄来说,故地重游的意义,并不止于追忆逝水年华。作为楼主刘体智的长房嫡孙,这座小楼珍藏了他的童年光阴,而透过老人的记忆碎片,小校经阁的生命轮廓也渐渐清晰。

小校经阁楼主刘体智嫡孙 刘耋龄:

南边的八角形的亭子,是我祖父藏书的地方,有五百箱书,大概有十万本。我祖父住的这栋北边房子里面,也有许多国宝级的文物,一个是甲骨两万八千多片,就放在中间的客堂里面,还有青铜器。

飞檐式的八角楼台,二层砖木结构,墙面装饰有如意形花纹,房顶由琉璃瓦铺就,底层屋檐起翘,下有斗拱。如今,曾经的藏书楼已经成了普通的民居,但考究的造型和独特的氛围感,仍时时提醒人们这里旧日的荣光。

如果小楼会说话,当它谈起往事,便知命运的齿轮早在118年前一个悲伤的雨夜开始转动。

第三幕

藏书富二代的第一桶金

时间回到1905年的夏天,晚清重臣、李鸿章的心腹至交刘秉璋已近暮年,他将儿女召于病榻前,留下了最后的遗嘱。分配遗产时,四儿子刘体智表示,除了父亲的藏书,自己别无他求。

作家、历史学者、上海作家协会会员 宋路霞:

他的父亲刘秉璋,淮军名将,李鸿章手下最得力的武将。1885年中法之战打响以后,他当时正在浙江巡抚任上,在他领导下打了一场大胜仗,也就是中国近代史上唯一的一场中国对外的,就是镇海之役,名声大震,后来就提拔为四川总督。

“小四”刘体智从小就酷爱读书,是个标准的上进青年。父亲与李鸿章是至交,两家又结有姻亲,所以他从小就进入李鸿章的家塾,与李家子孙同窗同读,获得了最优等教育,英语老师是前美国驻华领事,朋友圈尽是李家的门生故吏。在那里,他开阔了眼界,饱览故家旧族秘不示人的典籍和收藏,更自此树立了自己的人生理想——将收藏进行到底!

第四幕

人生的另一种打开方式

video

青年刘体智继承了父亲的全部藏书后,开始持续深耕收藏领域,甚至渐渐把“副本”打成了主线。

小校经阁楼主刘体智嫡孙 刘耋龄:

我祖父,是1911年到上海的,他1919年以后,经济条件比较好了,所以他大量收藏古董,是1919年以后,包括甲骨。古董商晓得我祖父喜欢,一有了甲骨就送去。

由于藏品越来越多,住宅里实在容纳不下,1933年,刘体智在新闸路1321号造起小校经阁,1935年,他索性辞去银行总经理的工作,一心投入到文物收藏之中,属于他的人生华彩在这一刻另启新章。

小校经阁楼主刘体智嫡孙 刘耋龄:

我祖父认为过去很多朝代都有“校经阁”,跟我讲经书都有校经,他感觉到自己的藏书还不够宏伟,所以叫“小校经阁”。

对大多数人来说,爱好也许只是图个乐子,但大家就是大家,刘体智再次显露出“霸总”般的野心:要做就做第一。

第五幕

第一名的遗憾

1935年,成功跨界的刘体智已经做到了很多个“第一”:收藏青铜器430件,被誉为“民国以来收藏青铜器最多的人”;收藏甲骨28450片,占当时全国总量三分之一左右,是国内外私藏甲骨最大宗者。

但刘体智心中,却始终有个遗憾。

小校经阁的诸多藏品中,最显赫的部分就是甲骨。在1899年被偶然发现前,珍贵的甲骨一直被当作药材买卖,有的被磨成粉末零售,有的把字刮掉以每斤六文的价钱批发。而甲骨文的“抢救性”发现,撬动了殷墟上覆盖了三千多年的泥土,与此同时,甲骨也面临着大量流出的无奈现实。

现实很“骨感”,但理想主义者的辞典里没有“放弃”二字。与刘体智同时代的鲁迅曾说:“有一份光,发一份热,不必等候火炬”,刘体智正是这样的人。

第六幕

郭沫若背后的男人

video

面对“甲骨热”引发的文物流失与破坏,单纯做收藏显然势单力薄,此时的刘体智迫切希望自己的甲骨能够为学术研究服务。于是,小校经阁不仅为慕名而来的专家、学者大开方便之门,甚至还有复旦大学中文系、历史系的学生来这里参观学习。

作家、历史学者、上海作家协会会员 宋路霞:

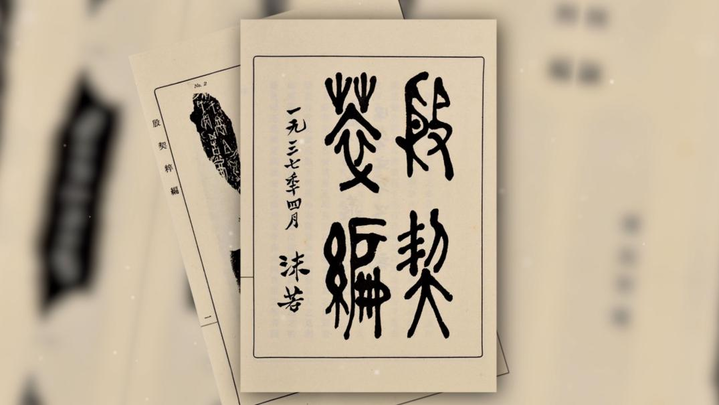

1936年,郭沫若先生当时流亡日本,刘晦之(体智)听说了以后,就把他收藏的两万八千多片甲骨文,请人把它拓出来,装订了28册,叫做《书契丛编》,托中国书店的专家金祖同(带到日本)。郭沫若看到以后,非常非常惊讶,从里面选出一千五百多片进行研究。

此后的一年时间,郭沫若从中选取1595片甲骨,著成《殷契粹编》,轰动学界。

以刘体智的甲骨拓本为依据,《殷契粹编》不仅给之前学者未能论证的部分甲骨文找到了实物证据,成为学界的重大发现;同时还在甲骨缀合方面成果丰硕,影响深远,也正是这部书的问世,奠定了郭沫若在甲骨学上的地位。

也许刘体智自己也未曾料到,小校经阁走出的甲骨拓片,在甲骨文研究史上留下了浓墨重彩的一笔,并且成就了一位大家。

第七幕

陪你度过漫长岁月

1936年,国家多故、时局纷乱,刘体智也确实没有足够精力、财力维持收藏的开支。为了避免国宝被日寇侵夺,刘体智再三思量,最终与中博院达成协议,以七万元的低价将自己的青铜彝器和度量衡器售予中博院。

在此后的漫长岁月里,小校经阁所藏或卖或捐,及身而散,1951年,刘家正式搬出了小校经阁。

小校经阁楼主刘体智嫡孙 刘耋龄:

解放以后,送给上海博物馆了87件铜器,图书基本上全部送给国家了。

作家、历史学者、上海作家协会会员 宋路霞:

326箱藏书捐给了上海文管会。书总共是大概六万七千八百多册。一共分装了326箱。

中国国家图书馆副研究馆员 袁玉红:

国家图书馆收藏甲骨35,651片,刘体智旧藏,是我们国家图书馆收藏名家旧藏最多的,大概占了图书馆甲骨的百分之八十。

从私有的藏书楼,走向公共的图书馆,28450片甲骨经历70年岁月未有损伤,而围绕它们的保护、研究、传承也不曾中断。

第八幕

跨越千年的回响

2023年的秋天,“95后”女生李右溪在被网友催更许久后,终于完成新一集的视频录制。毕业于浙江师范大学甲骨文专业的她,年初因为科普视频意外走红网络。

甲骨文专业研究生、网络博主 李右溪:

我自己本身就对中国传统文化感兴趣,然后甲骨文也是其中的一部分,还有一个就是好奇心。觉得(通过)甲骨文,我就可以知道,每个汉字为什么是这么被造出来的,甲骨文背后同时还隐藏了很多商朝的历史,我觉得很有意思。

曾经的“全网最冷门专业”,如今成为俘获全年龄层的“新宠”,甲骨文化爆红的背后,是跨越三千多年的古今浪漫,更是现代人对于中国优秀传统文化的认同。

传播甲骨文化,李右溪是认真的。而在她逐渐坚定自己志向的同时,此刻的国家图书馆里,袁玉红正在进行一项特殊的工作——甲骨传拓。

中国国家图书馆副研究馆员 袁玉红:

目前国家图书馆正在全力推进馆藏甲骨的整理出版,同时我也在辅导年轻人学习甲骨传拓,让甲骨传拓这项非物质文化遗产,在国家图书馆继续传承下去。

日月山川、草木牛羊,龟甲如朋友圈一般记录着古人生活的点滴;艰辛辗转、苦心孤诣,现代科技加持之下,甲骨抖落了千年的风尘,以越发鲜活的姿态与人们打出共鸣的响指。

收藏、保护、研究、宣传,小校经阁尚存,无声地言说着国宝的流散与重聚,同样也在历史的延长线上,见证了一辈又一辈的不吝相传,一代又一代的薪火接续。

(《且上书楼》第一集《小校经阁》文稿节选,完整视频请登陆荔枝新闻、优酷视频、腾讯视频客户端观看。)