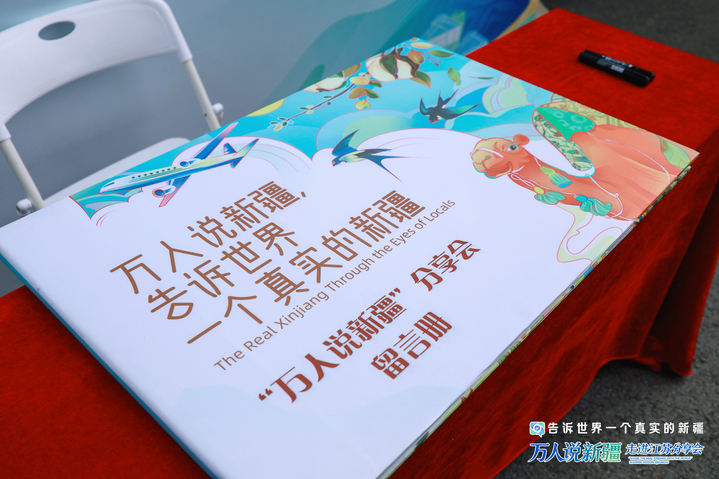

万人说新疆 | 这本特殊的留言册,来自丝绸之路上的千年宝藏

10月29日,由新疆维吾尔自治区党委网信办、江苏省委网信办联合主办的“万人说新疆”走进江苏分享会在南京师范大学随园校区举行。左宗棠五世外孙梁小进、南京大学历史学院教授张良仁、作家丁捷、江苏卫视主持人孟非、南京市博物总馆副馆长宋燕、澳大利亚籍主持人安龙等,以及一线援疆建设者、文化学者、自媒体博主等嘉宾,相会于秋日的“东方最美校园”,畅叙跨越古今东西的新疆故事。

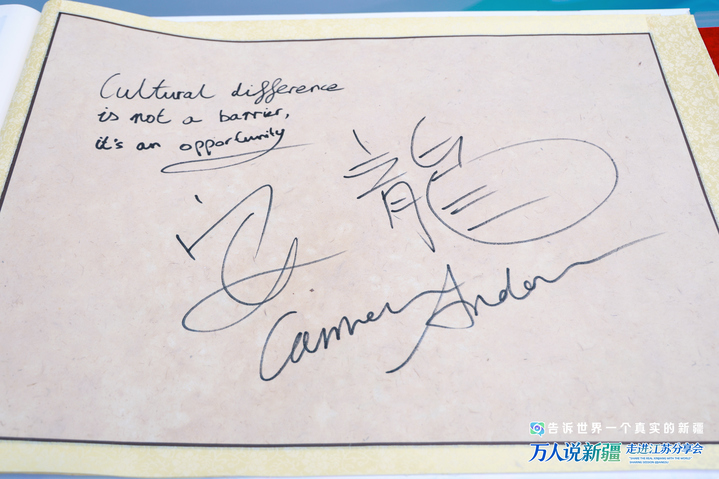

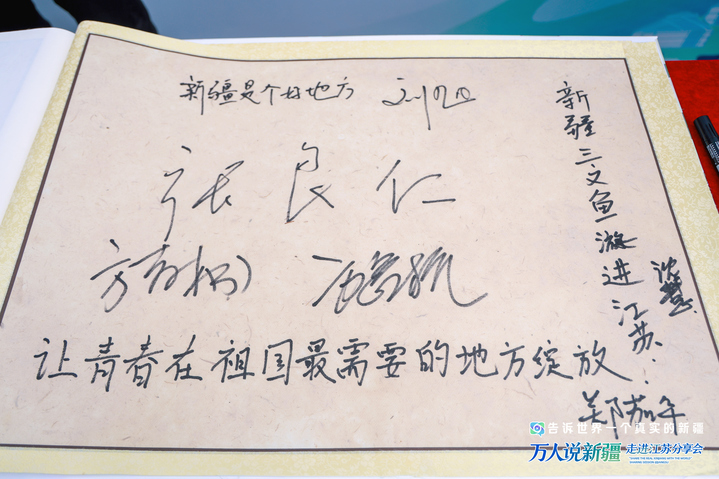

会场入口处,有一本装帧精美且特殊的留言册,来自天南地北的嘉宾在此签名留念,写下对新疆的祝福——

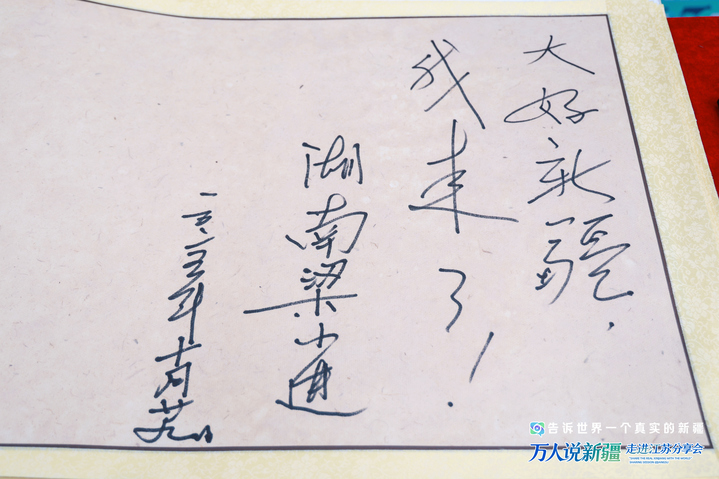

大好新疆,我来了!

——梁小进(湖南省文史研究馆馆员 左宗棠五世外孙)

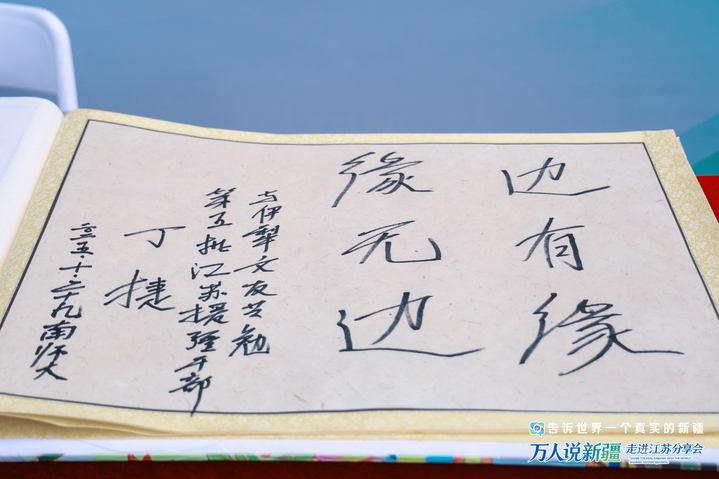

边有缘,缘无边

——丁捷(著名作家 江苏省第五批援疆干部)

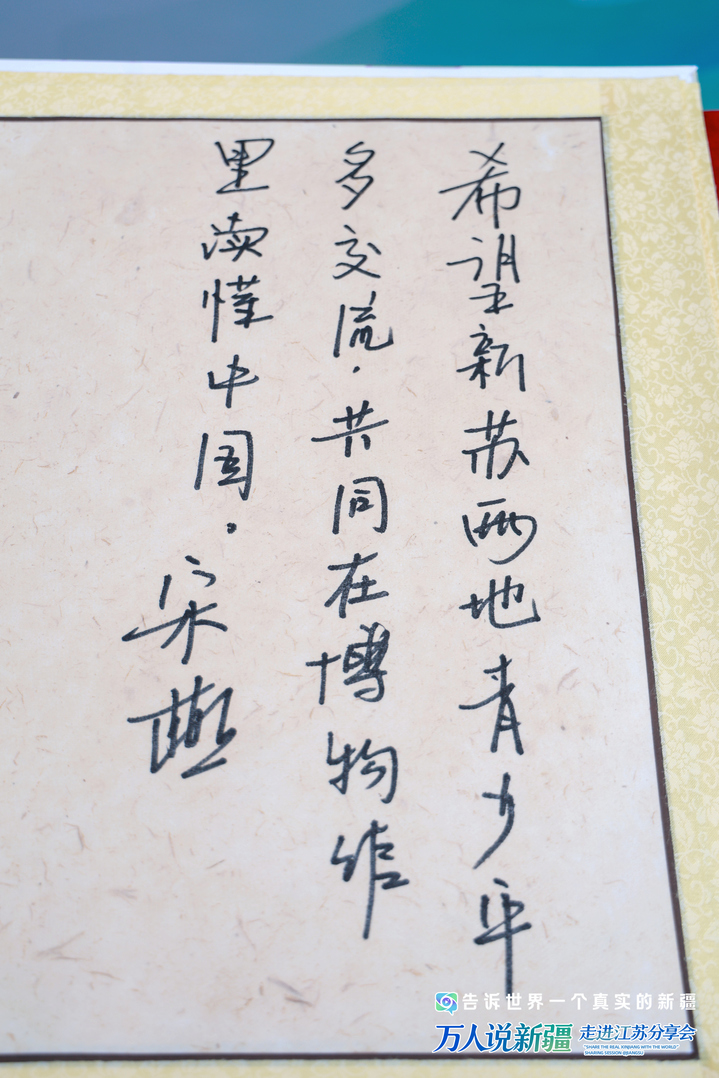

希望新苏两地青少年多交流,

共同在博物馆里读懂中国。

——宋燕(第十四届全国人大代表,南京市博物总馆副馆长)

Cultural difference is not a barrier,

it's an opportunity.

文化差异不是阻隔,而是机遇。

——安龙(澳大利亚籍主持人 自媒体博主)

新疆是个好地方。

——刘旭(中国交建新疆乌尉高速天山胜利隧道工区主任)

让青春在祖国最需要的地方绽放。

——郑茄华(能源算力融合(哈密)研究院工作人员 西部计划志愿者)

新疆三文鱼游进江苏

——沈慧(新疆天蕴有机农业有限公司市场经理)

这本留言册的特殊之处,在于其用纸并非普通的A4纸,而是来自新疆和田地区的千年“黑科技”、首批国家级非物质文化遗产——桑皮纸。

桑皮纸源起于中原、特产于新疆,它以桑树内皮为原料,经浸泡、剥皮、锅煮、捶捣等工序全手工制作。成纸呈浅褐色,透着黄沙般的粗砺感。纸质绵韧而坚,百折不损,防虫抗潮,能使书画作品千年不褪色,被誉为人类纸业“活化石”。

千年前,张骞出使西域后,桑树被引进新疆。东汉时期,蔡伦开创以树皮等植物纤维为原料的造纸术。造纸术沿丝绸之路传入新疆,人们就地取材,用桑树皮造出独具风情的“桑皮纸”。桑皮纸沿丝路继续西行,将造纸术传往西亚和欧洲。它沉淀着中原与新疆交往、交流、交融的千载岁月,是丝绸之路灿烂文化的重要组成部分。

旧时光中,桑皮纸承载着新疆人郑重而美好的情感,被用于抄写珍贵的经书、重要的公文和契约,还被跨界用来制作雨伞、花帽、鞋子等。明清时期,桑皮纸沿着丝路回到最初的起点,流行于中原的寻常百姓家。

步入21世纪,2002年故宫大修,桑皮纸以其柔韧耐久的特性,被用作古画的修复材料;2006年5月,“维吾尔族桑皮纸制作技艺”入选首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录;2011年,新疆润疆国画院(原新疆国画院)开创“桑皮纸上的中国画”系列项目,多年来组织千余名国内外、各民族艺术家用桑皮纸作画,作品在新疆各地及海内外广泛展出,亮相中国美术馆、大阪世博会等众多文化交流平台。

“桑皮纸上的中国画”展览现场

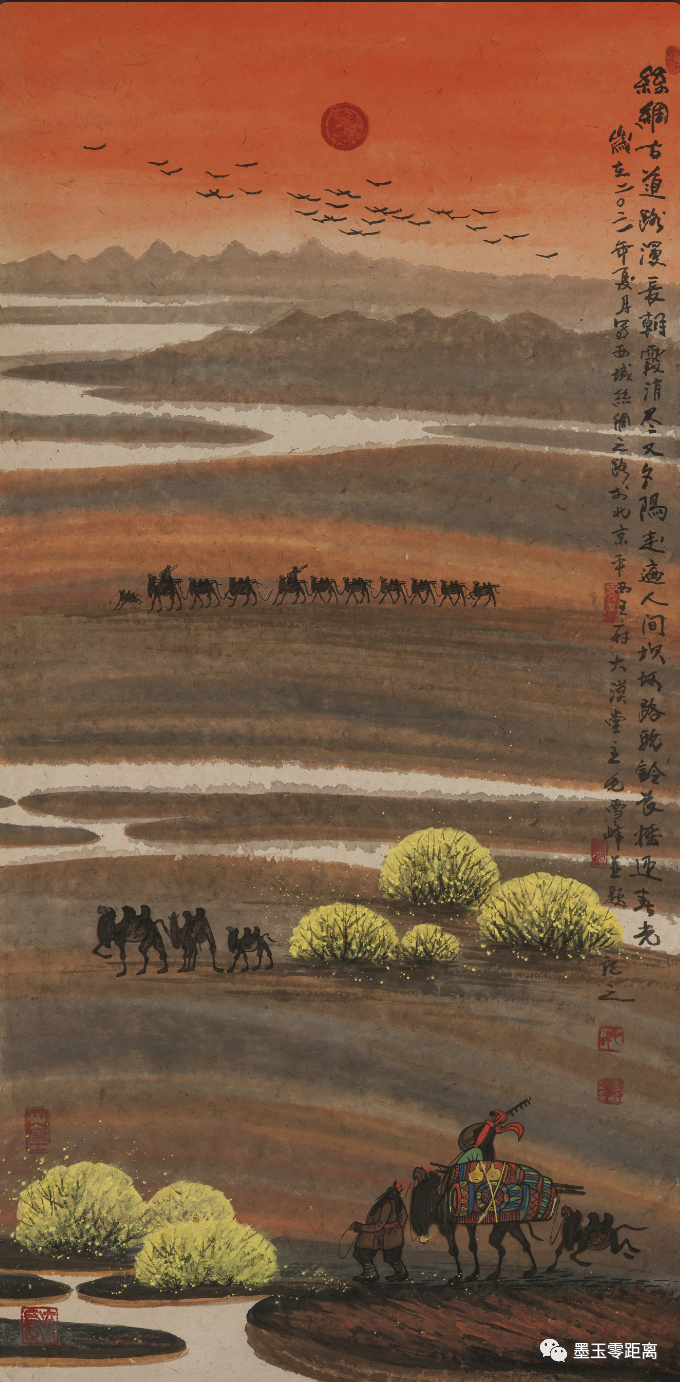

毛雪峰《丝路驼铃》(展览作品)

2025(中国)亚欧商品贸易博览会,中国与乌兹别克斯坦画家的桑皮纸画作联合展出

和田墨玉县的普恰克其镇,被誉为“桑皮纸之乡”。2025年6月,占地2800平方米的桑皮纸产业园,在墨玉县和对口援疆省市的共同努力下建成开放,游客能在此研学体验桑皮纸制作、练习桑皮纸书画、选购桑皮纸文创产品。园区预计年接待游客20万人次,拉动消费超2000万元,为当地绘就一幅浓墨重彩的乡村振兴图景。

丝路千里,纸寿千年。桑皮纸的故事,从千年的驼铃中娓娓而来,向无限的未来乘风而去。

天南地北的人们相会于金陵,共叙旧缘与新程。留言册上的一笔一画,饱蘸着深情厚谊,见证着新疆与中原的又一次“双向奔赴”,在不朽的纸页间珍藏永续。我们提笔以时间为墨,将续章在前行中写就。