青春华章 | 百年河海青春报国之青年科学家谱写水利科技新篇章

在南海4200米深的幽暗海底,一台自主水下机器人正以毫米级分辨率扫描着复杂地貌。千里之外的河海大学实验室里,研究人员通过实时传回的数据,清晰建构出海底三维模型——这项由河海大学研发的深海水下信息服务技术,正悄然改写中国深海探测的“能力密码”。

从智能水利到碳中和研究,从深海探测到海洋资源开发,河海大学的青年科研团队继承老一辈河海人“治水报国”的优良传统,正在国家水安全、海洋强国和生态文明建设的战场上,以科技创新生动诠释着青年科学家创新驱动的时代命题。

智能水利:数字赋能守护江河安澜

在河海大学水利水电学院,一支由“90后”青年教授朱非林领衔的科研团队,正致力于为三峡工程这样的"国之重器"装上"智慧大脑"。他带领团队研发的"三峡区域洪水预报及预演系统",成为数字孪生三峡建设的关键组成部分,为三峡工程安全运行与流域防洪调度提供了核心科技支撑。

三峡区域洪水预报及预演子系统截图

这位“90后”教授与水利结缘,源自小时候经历的1998年那场特大洪水。"希望未来不再发生这样的灾害",这个朴素愿望推动他考入河海大学,从本科一路攻读到博士,最终留校任教。十年间,他踏遍全国多个重大水利工程现场,尤其深耕三峡工程相关的复杂水系统调度问题。

朱非林教授(中)和团队成员

2022年起,依托水利部重大科技项目,朱非林团队开始全力推动洪水调度理论从"纸面"走向"实战"。历时两年攻坚,他们研发的预报调度一体化模型成功接入水利部防汛会商系统与国家防汛抗旱"四预"平台,实现业务化运行。最令他自豪的是,"曾经纸上的公式和图上的设计,终于变成守护百姓安全的现实系统。"

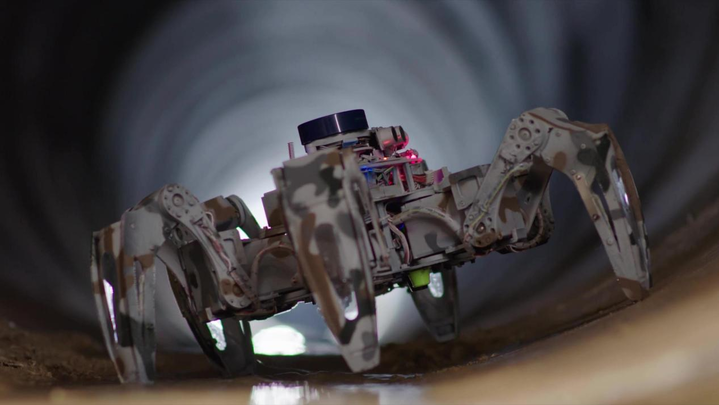

在水利工程智能监测领域,河海大学"00后"学生团队研发的"探伤专家"智能机器人同样令人瞩目。针对水利工程人工检测效率低、风险高的行业痛点,这群年轻人带着“能不能创造一台机器人代替人工进行检测”的朴素想法,利用激光SLAM技术和多信号耦合模型,创造的机器人将检测效率提升了200%。

“探伤专家”机器人

吕辉(中)和团队成员

2022年,这支年轻的“00后”团队带着自主研发的“探伤专家”机器人,在第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛上勇夺金奖,并逐步推动技术落地应用,真正实现了从创新实践到产学研落地的全链条突破。“这些实践经历是在课堂和书本中学不到的,”团队负责人吕辉表示,“比赛让我们将工科思维与商科思维相融合,成长为复合型人才”。

绿色创新:科技助力碳中和目标

面对“双碳”目标,河海大学青年科学家在能源转型战场开辟新路径。水文水资源学院冯仲恺教授团队首创的“水光互补调峰调度模型”,解决了光伏发电波动性难题。针对光伏等新能源出力具有强随机性、波动性和反调峰等特性,团队研究了光伏出力预测误差时空分布特征,构建了基于主成分降维和动态聚类的典型场景生成模型,为水光互补调度方案科学制定提供了技术支撑。

在江苏省兴化市沙沟镇,农民沈文清轻点手机屏幕,清水沿着田垄均匀漫过稻苗根部。“以前管水靠看天看土靠经验,现在手机一点就搞定,成本降了,产量反倒增了。”他使用的正是河海大学农业科学与工程学院徐俊增教授团队研发的低成本智慧灌溉系统。这项给稻田装上“智慧大脑”的技术,历时四十载,经过三代人的持续努力,在水稻种植节水增产方面起了重要作用。

农田周边布置的智慧灌溉系统

团队核心成员王高鹏副教授解释,传统灌溉模式的痛点在于“凭感觉浇水”,农户靠经验判断灌溉时机,要么缺水减产,要么漫灌浪费;此外设备用不起,工业级物联网装置动辄数万元,也让小农户望而却步。低成本智慧灌溉系统的出现重构了灌溉逻辑。“这就像给水稻开了营养餐,什么时候喝、喝多少,数据说了算。”王高鹏打了个形象的比方。

徐俊增教授研究团队

2023年,这套系统的灌排控制决策算法入选水利部《第一批数字孪生灌区模型推荐清单》,成为行业标杆。

深海探测:向蓝海进军的技术突围

工欲善其事,必先利其器。想要真正开发和利用海洋,必须依靠高端装备、核心技术与前沿科技的硬核支撑。

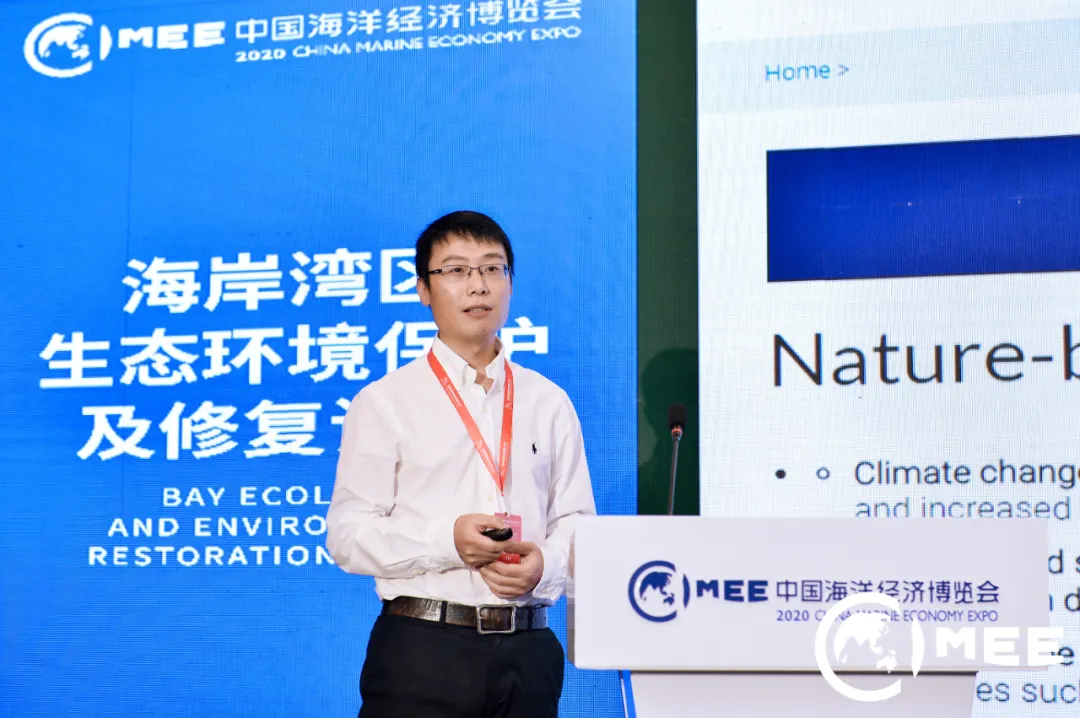

面对波流共同作用下海岸演变与海工动力响应的世界性难题,陶爱峰教授领衔的"河口海岸综合治理与保护"研究团队,成功攻克了波流要素确定、地形稳定性判别、泥沙回淤预测和结构安全设计等一系列关键技术。

陶爱峰教授在2020年中国海洋经济博览会作主旨报告

这些成果已广泛应用于我国及"一带一路"沿线国家的60余个重点港口航道与海岸工程,为在辐射沙洲海域建设深水大港提供了"河海方案"。

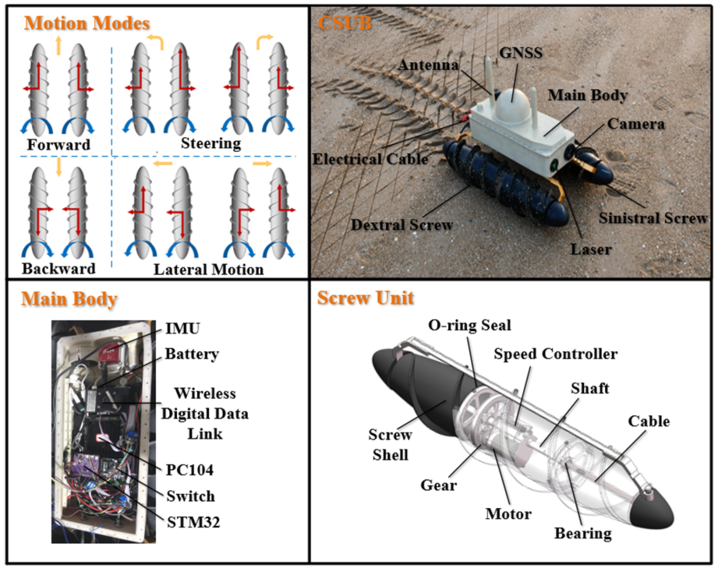

与此同时,徐鹏飞教授领衔的海洋技术装备团队开展的深海声光一体三维成像探测技术和海洋智能装备与探测技术研究,探索作业级海洋无人艇技术、水下巡检机器人技术、水下激光三维探测识别技术,为人类走近深海提供技术支撑。其中,"水陆两栖装备"计划2026年参加极地调查任务航次,有望成为深海探测、极地科考、水下作业等前沿应用的核心装备,具有重要的应用前景。

徐鹏飞教授团队研发的螺旋驱动水陆两栖无人平台样机

信息科学与工程学院韩光洁教授团队的AUV(自主水下机器人)集群技术实现新突破。通过多智能体强化学习算法,机器人集群可自主协同完成海底管道巡检,大大提升了工作效率。相关成果发表于《IEEE物联网期刊》,成为国际海洋装备领域的重要参考文献。

更令人振奋的是,由张学武教授带领的水下智能机器人团队,攻克了水下检测"不可达、看不见、看不清、看不懂"四大行业难题,大胆跨越学科界限,将声学探测、机器视觉、模式识别、水下定位与导航、人工智能、柔性控制以及机器人工程等多学科技术深度融合。他们研发的智能检测机器人,在受限水域也能实现毫米级检测和厘米级定位精度,检测效率较传统方法提升20倍。

张学武教授团队现场调试、部署水下机器人

“我们的机器人不仅是眼睛,更是大脑。”团队最新迭代的水工建筑物水下病害缺陷检测系统,通过深度学习训练的缺陷识别模型,可自动区分裂缝、溶蚀、钢筋锈蚀等12类病害,识别准确率达95.2%。

团队目前正积极布局“空天地水”一体化监测技术体系,致力于构建水工基础设施的数字孪生体。未来,每项基础设施都将拥有一个24小时在线的数字“替身”,实现全方位、实时化的监测与管理。

创新引领未来:书写科技报国新篇章

站在新的历史起点上,河海大学的青年科学家们继续弘扬着"艰苦朴素、实事求是、严格要求、勇于探索"的校训精神,以科技创新服务国家战略需求,在实现高水平科技自立自强的征程中贡献青春力量,书写着属于这个时代的科技报国新篇章。

文稿/寇程

资料来源/河海大学官方微信、河海大学官网、河海大学档案馆