【燃情“苏超”】“苏超”特别报道:顶流 多元文化融合的互动盛宴

video

2025年江苏省城市足球联赛在经历了85场巅峰对决后,圆满收官。而“苏超”的魅力不止于赛场,更在于其深厚的文化底蕴。竞技的热血、运动的快乐、历史的厚重、地域的鲜活,在热烈互动中互塑共荣,为赛事注入了鲜活灵魂与不竭动能,更悄然架起了文化认同的桥梁、激活了文旅协同的活力。今天的“苏超”特别报道《顶流》,让我们一起感受这场多元文化融合的互动盛宴。

11月1日晚,夺冠后的泰州队球员们集体向球迷致谢。看台上,球迷们含泪高举助威横幅,用“来年再战”的呐喊定下与足球的约定,这一幕成为联赛落幕时最温情的注脚。赛场内,江苏十三座城市的文化标语汇聚成流动的风景线,每一条都承载着地域特色,让竞技激情与文化底蕴在绿茵场完美交融。

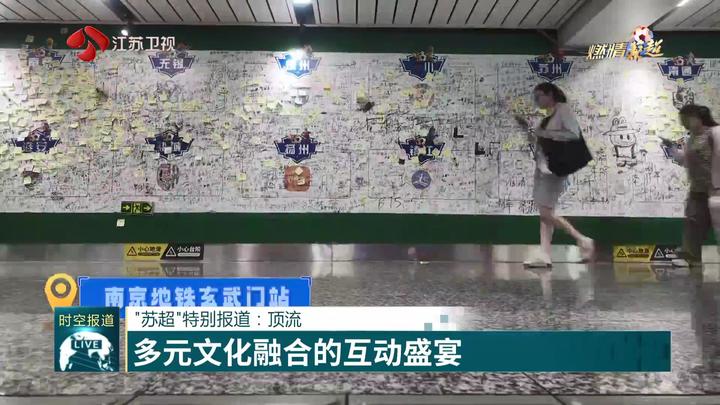

而赛场外,“苏超热”仍在持续蔓延。在南京地铁玄武门站的一面“苏超”互动墙前,密密麻麻的字迹里既有对球队的祝福、也有网友调侃的赛事热梗,引得过往行人纷纷驻足打卡。

在南京生活的连云港球迷:“曾经,大家说我们‘十三太保’。你看通过这场比赛,我们最后大家被全国人民所知的这是江苏的一场足球赛,所以我想写‘我是江苏人’。”

从“十三太保”“散装江苏”的自嘲、“比赛第一、友谊第十四”的调侃,再到“楚汉之争”“盐水鸭vs水蜜桃”的民间造梗,谁也无法否认,有意思的热梗是助力“苏超”“破圈”的薪火。这些生动有趣的城市文化传播广泛、花样创新,背后藏着的是江苏人骨子里的自信与包容。敢于自嘲是底气,相互较劲是情谊,网友的热情追捧正是对这份多元文化共生的最好呼应。

中国书法家协会主席、江苏省书法家协会主席孙晓云说:“我觉得‘苏超’能在江苏出现是必然的,因为江苏的文化底蕴和对文体的热爱是由来已久的。”

江苏省作协主席毕飞宇说:“可以说‘苏超’创立了整个世界足球史上最特殊的一种足球文化,参与度这么高,把我们的文旅、历史、不同城市里面的区域文化全部融合在一块,走了一条健康、欢喜的道路。我作为一个江苏人很自豪,这是一个太特殊的足球生态。”

如果说,热梗让“苏超”火遍全网。那么,有意义的联动便是助力“苏超”“破界”的妙棋。“苏超”坚持开门办赛,以足球为纽带搭建跨地域的文化桥梁,打破省界壁垒广结良缘,不仅拉来了省外“后援团”,更让地域文化在互动中碰撞交融。北京文旅“京”天官宣,力挺南京;浙江文旅借“杭州老市长”苏东坡调侃安慰“苏州队队长”伍子胥;贵州“村超”隔空发声,祝愿“苏超”越办越好……随着越来越多省份的参与,“苏超”从江苏省级赛事升级成为一场全国性的城市大联欢。江苏文化走出去、各地文化走进来,彰显着祖国大家庭的文化包容和凝聚力。

南京市民:“我觉得这幅画很好,包罗所有,就是团结嘛。虽然外面都说江苏散装,但是关键时刻大家都共同努力。”

澳门文化界联合总会副会长穆欣欣说:“我们通过江苏这样一次火热的比赛,不仅仅看到体育,更多的是看到文化传承。比如说,我们看到了江苏的评弹、江苏的四大才子,以及无锡的锡剧、西游记文化都出现在比赛的赛场上,它是文化传承上的传播模式再创新。”

有意境的文化交流,是助力“苏超”“破浪”的帆桨。越来越多的国际面孔出现在“苏超”观众席。因工作、因旅行、因爱情……他们来到中国的理由各不相同,但足球成了他们感知中国文化、体悟中国发展的一把钥匙。不同肤色、不同语言的人们为比赛欢呼,这本身就是一场生动的文化交流、文明互鉴。

韩国球迷李桓旭说:“这里的热情就像世界杯比赛决胜负一样强烈。”

巴西球迷凯尔说:“巴西是‘足球国家’,我觉得这里的足球氛围跟我们国家很像,这里的一切都让人惊叹。”

巴西圣保罗页报记者潘内森说:“在‘苏超’现象上,我看到了中国接近足球的一种不同方式。也许在未来,会有很多新的足球运动员来自‘苏超’。”

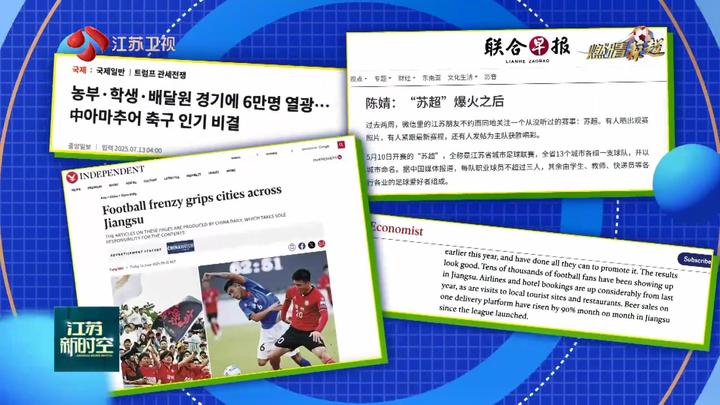

“苏超”的热度,还蔓延到了海外媒体平台。英国《独立报》全文转载中国日报社报道《足球热浪席卷江苏》,英国《经济学人》认为“苏超”对于经济的带动结果“看起来相当不错”,新加坡《联合早报》三次发文报道“苏超”最新动态,韩国《中央日报》关注“苏超”球员的背景和故事。“苏超”以足球为媒,让世界看见了一个昂扬自信的江苏——这里,物质富足与精神富有兼备,历史底蕴与时代活力交融,正不断开创高质量发展新局面。

国家体育总局体育高端智库中国竞技体育研究院副院长彭国强说:“‘苏超’强调纯粹的竞技精神和全民参与,让足球回归到街头巷尾,成为老百姓茶余饭后的一种生活方式。这种‘接地气’的模式激发了大众对足球的热爱,为足球的健康发展营造了良好环境。我认为,‘苏超’不仅是一场足球赛事,更是中国足球振兴的试验田,通过文化、经济、人才等多维创新,为中国足球的长远发展提供了新的思路和动力。”

记者│江苏广电总台荔枝新闻中心

毕然 陈忠耀 俞铭义 龚俊杰

杨国 王健安 郝朦

编辑│江苏广电总台荔枝新闻中心 张萌

(本条新闻版权归江苏省广播电视总台所有,转载请注明出处)