青春赋能乡野沃土,渐绘乡村振兴长卷——南京林业大学学子用巧思让木结构民居“活”起来

近日,南京林业大学材料科学与工程学院“木焕乡土”实践团队深入贵州黔东南多地乡村开展田野调研。在师生团队看来,这正是践行总书记“既要保护有形的村落、民居、特色建筑风貌,传承无形的非物质文化遗产,又要推动其创造性转化、创新性发展”及“厚植爱农情怀,练就兴农本领,在乡村振兴的大舞台上建功立业”的殷殷嘱托。

沉下去,奔向乡野追光逐梦

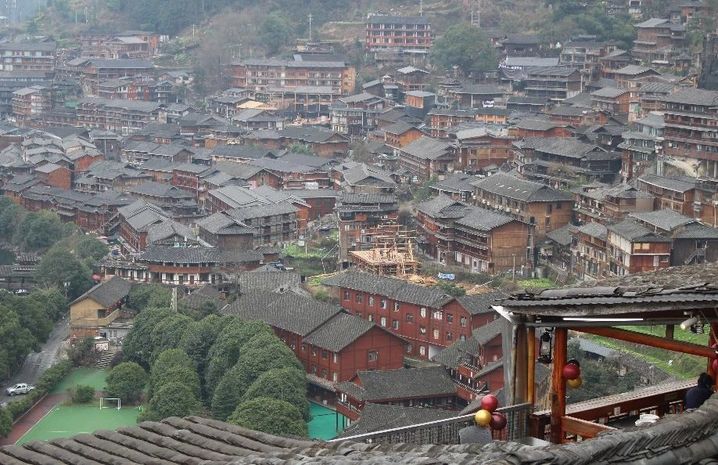

位于贵州黔东南州榕江县栽麻镇大山深处的大利侗寨,因顺着山水走势、日渐鳞次栉比的木结构传统民居而闻名,整个村寨没有一栋钢筋水泥的现代建筑,宛若一根木卯,横插在月亮山的腰间,蔚为壮观。

图1. 贵州黔东南州大利侗寨鸟瞰图

沿着乡道,映入眼帘的是一排排独具特色的传统木结构民居。“现在来旅游的游客越来越多,很多村民开起了农家乐民宿,销售农家土特产,收入增多了,生活也越来越好”,村民杨再巧介绍说,“不过,像我们这种传统木结构老屋如何新建?怎么建造地更经济、牢固和舒适,确实让很多人犯起了难。”

图2.穿梭于传统木构民居间,见证村寨的文旅发展

图3.团队成员在进行乡村木结构民居现及改造实践困境调研

“我们团队10余名学生的专业背景都与木结构建筑相关,大家也想为乡村振兴出力。”自2021年起,在南京林业大学阙泽利教授的指导下,“木焕乡土”实践团利用寒暑假实地走访我国东中西部10省的百个村镇,深入开展乡村木结构民居现状、传统营造技艺传承以及改造实践困境田野调查。根据调研结果进行农村木结构房屋修缮及改造技能推广和培训,还对百余栋乡村公共建筑和老屋进行新建和改建。充分发挥团队在现代木结构建筑技术、新型木质复合材料研发以及传统木构建筑保护等方面的专业优势,运用技术创新巧妙破解传统木构建筑在耐久性、防火性能等方面的“痛点”与“堵点”。

听心声,深入村民答疑解惑

在调研过程中,实践团成员积极捕捉乡村木结构民居变迁的动态样本,特别聚焦现代工程木材料在传统建筑改造中的应用潜力,见证新时代发展的乡村振兴之路。通过深度对话捕捉村民对乡村木构建筑情感的真实表达与实际需求,揭示出传统农房改造过程中“认知误解”与“技艺缺失”的双重矛盾,探索东中西部传统农房改造困境背后的深层次原因,结合政策指导总结创新路径与实施策略。同时,实践团成员们还与当地村干部、掌墨师及木屋居住村民等群体进行深度访谈,记录村庄发展变化和村民居住体验,实现寻访乡村的“多维度对话”。

扎实的走访行程,让他们最终形成了10万余字的访谈手稿。“最后,我们会把访谈稿进行整理,为当地木结构传统民居重焕新生提供切实可行的方案,希望能为乡村振兴建言献策。”实践团负责人、南京林业大学木结构建筑系研究生贾舒可说。

向未来,奋力实现美好愿景

“乡村振兴不仅是乡村发展的现实需要,更是呼唤青年向下扎根、向上生长的机遇舞台。”作为实践团核心成员之一,研究生雷珈觉得这些经历能让他用所学知识获得村民的认可,让他切实感受到“将论文写在祖国大地上”之于乡村振兴的重要意义。

图4.实践团队深入贵州黔东南多地乡村开展田野调研

从贵州黔东南的吊脚楼,到安徽的徽派木建筑,再到浙江松阳的现代木结构民居……实践团成员们用脚步丈量祖国大地,扎根乡野沃土,将所学专业知识与实践深度融合。探索现代木结构在乡村传统村落房屋改造的应用有效途径,推动传统木结构民居重焕新生,以期实现特色传统建筑风貌由“损”到“靓”的蜕变,让宜居空间成为助力村民实现美好生活的“关键之钥”。

从“授人以鱼”到“授人以渔”,南京林业大学“木焕乡土”实践团队正以专业知识为引擎、以青春巧思为燃料,在广袤大地上书写“高校服务乡村”的生动答卷。把课堂讲授的理论知识和乡野沃土的躬耕实践无缝对接,让科研创新与技术推广服务紧密相连,这场青年与乡村的“双向奔赴”,必将绘就更加绚烂多彩的乡村振兴新画卷。

(通讯员:曾思其)